Série – Comment Internet a permis de contourner la censure – Épisode 1 : France, mère des arts…

Des éditeurs, des correcteurs et de la presse dont, jusqu’à Internet, on ne pouvait se passer pour atteindre ses lecteurs.

Souvent je lis ou j’entends, ici où là, que j’ai rejoint E&R et Alain Soral parce que je désespérais de trouver un éditeur.

C’est une contrevérité.

J’ai trouvé mon premier éditeur en 1989, et je n’ai cessé depuis d’enchaîner contrat sur contrat avec des maisons d’éditions. Citons Sylvie Messinger, Flammarion, Denoël, L’Harmattan, l’Atelier, Jacqueline Chambon, Éditions de Bourgogne et Actes-Sud avant Kontre Kulture, puis enfin Civitas et Sigest depuis.

Me présenter comme ayant eu du mal à me faire éditer c’est vraiment n’avoir rien compris à mon parcours et à la nature de mes difficultés.

Peu de temps après avoir rejoint E&R, j’ai proposé une série d’articles destinés à raconter ce que fut ma longue traversée du désert.

Les revoici.

1ère partie : France, mère des arts…

Jamais je n’ai rêvé, voulu ni même envisagé de devenir écrivain.

J’ai connu des gens qui considéraient la chose comme désirable. Par exemple quelqu’un, un jour, a dit devant moi : « J’écrirais bien un livre ». Il ne savait pas sur quoi et ne l’a jamais fait. Mais certainement il aurait aimé avoir son nom sur une couverture, et pouvoir dire « j’ai écrit un livre ».

Moi, non.

Par contre, j’écrivais, tout le temps, comme on respire, et très exactement comme on respire : quand on s’arrête, on meurt. J’avais l’impression que c’était le cas. J’écrivais pour ne pas mourir, pour ne pas garder en moi le flot ravageur des cris que je savais devoir ne pas pousser. Ça ne se fait pas de hurler. Alors, j’écrivais.

J’étais depuis peu la secrétaire d’un des pontes de l’édition parisienne, qui m’avait embauchée parce que je ne faisais pas de fautes d’orthographe.

Il écrivait quatre courriers par an, mais c’était encore trop pour lui, aussi voulait-il être sûr d’en être déchargé sur quelqu’un qui soit susceptible d’écrire correctement. C’était mon cas.

Donc je n’avais rien à faire. Alors, j’écrivais. Et mon patron ne trouvait rien à y redire.

– Et qu’est-ce que vous écrivez là ? vint s’enquérir un jour une adorable Jeanne, une des lectrices de la maison. Je me souviens d’avoir levé vers elle un regard brouillé de larmes et d’avoir dit que c’était mon histoire, ma vie.

C’est mon patron qui l’avait envoyée s’enquérir auprès de moi de la nature de ce que j’écrivais avec une telle frénésie. Elle était, selon lui, la lectrice la plus sûre, celle en qui il avait le plus confiance.

Je jure sur ce qui m’est le plus cher que jamais, jamais je n’aurais imaginé ce qui suit.

Quand elle eut pris connaissance des quelques centaines de feuilles de papier-pelure que je lui avais confiée, elle vint me voir.

– Marion, c’est génial. Jamais je n’ai vu un récit aussi poignant. Incroyable ! Bien sûr, ce n’est pas encore un livre, il faut beaucoup travailler. Mais vous êtes un écrivain Marion, je n’ai pas de doute là-dessus.

Et c’était son métier de le savoir.

Jamais celui qui assurait lui faire confiance ne voulut donner suite.

La première de ses raisons était valable : mon texte était plein de fautes, écrit au kilomètre, sans plan, sans aucun recul, ce n’était ni fait ni à faire.

Jeanne voulait m’aider à travailler, c’était son métier, c’est à ça qu’on la payait. On lui répondit qu’il n’était pas question qu’elle le soit à travailler avec moi.

En dehors si elle voulait, pas dans la maison.

Pourquoi ?

Ce ne pouvait être pour des raisons financières : la maison venait de décrocher le Médicis, le Médicis étranger, le Renaudot, le Goncourt et même le Nobel de littérature, l’argent entrait à flot. J’étais placée, comme secrétaire du patron, pour voir quelles sommes ahurissantes la maison versait en à-valoir à des auteurs payés à produire des récits insipides et nombrilistes, vides et emmerdants…

On ne lui donna pas de raison, mais non, ce fut non. Même après que j’eus, des mois et des mois durant, peaufiné, refait, réécrit, travaillé, encore et encore, prenant du recul, changeant d’angle, me relisant tout haut…

Non, parce que non.

Je n’ai su que longtemps après, parce que j’avais conservé une amie dans la place, la raison de ce refus si peu professionnel.

Quand mon patron parla de la possibilité de publier mon livre, il souleva autour de lui un tollé général : éditer la secrétaire ?

Hors de question.

On ne mélange pas les torchons et les serviettes. Chacun à sa place. Le petit personnel aux ordres, aux gens de bien la littérature.

France, mère des arts…

En 1989, Jeanne donna mon manuscrit à une de ses amies éditrices qui aima instantanément mon récit et voulut immédiatement le publier.

Sylvie Messinger me fit travailler, encore et encore, pour que ce soit encore plus vrai, encore plus fort. J’ai appris à écrire avec deux femmes obstinées et aimantes, convaincues et généreuses, qui voulaient que je réussisse à faire du déroulé pathétique de mon existence, un livre accessible à tous, bien construit, bien écrit.

Jeanne me corrigeait. Gentiment, à l’aide d’un crayon noir, elle annotait dans les marges mes erreurs de style. Je me pliais de bonne grâce à ses remarques et j’en profitais pour réviser mes connaissances : par exemple, on ne dit pas « arrêter de », « mais cesser de ».

Le jour de la présentation du livre aux représentants, je m’en souviendrai toute ma vie :

– Je t’interdis de pleurer, m’avait dit Sylvie. Si jamais tu pleures, je te claque. Tu vas y mettre tes tripes et chasser tes larmes. Montre leur ce que tu sais faire.

J’avais trois minutes, montre en main, pour dire 220 pages.

Quand une salve d’applaudissements entrecoupée de « bravo ! bravo ! » monta de la salle, je croisai le regard de Sylvie qui me gratifia du plus beau sourire du monde.

Ce public enthousiaste était des commerciaux qui s’apprêtaient à proposer mon ouvrage aux libraires de France. Le succès allait venir, c’était évident.

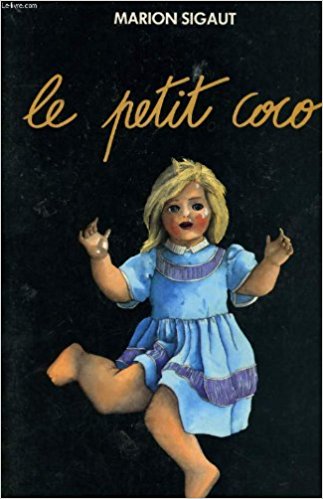

« Le Petit coco » a fait la une de toutes les librairies de France.

Seulement voilà, il n’y eut pas la presse. Rien ou presque, en tout cas aucun des grands médias qui font et défont les succès de librairie. Toutes les semaines j’ouvrais en tremblant la page livres du Monde, je cherchais dans Le Point, l’Express, Libé et les autres. Rien, pas une ligne.

La radio ? Oui, quelques locales, à des heures impossibles.

La télé ? Il y eut cette longue, très longue interview pour une émission littéraire hebdomadaire, sans aucune suite.

Sylvie croyait en mon livre, elle demanda à son attachée de presse de m’organiser une tournée en province, pour aller à la rencontre de la presse régionale. Elle y croyait, Sylvie, elle en voulait. Et comme Jeanne, c’était son métier.

Je revins de ma tournée gonflée à bloc. Les contacts avaient été enthousiasmants, je garde de ces rencontres avec des gens qui avaient lu mon livre un souvenir ému. Certains s’étaient retrouvés dans mon histoire, j’avais touché des cœurs…

Pas celui de l’attachée de presse en tout cas. Une jolie fille enjouée, mais un peu bizarre par moments. A Marseille, alors que je m’apprêtais à faire un petit somme avant d’aller dîner le soir de notre arrivée, elle me fit déménager en catastrophe de l’hôtel où nous étions descendues pour en changer illico. Quoi ? Dormir dans une vulgaire usine à sommeil, un de ces hôtels sans âme qui ouvrent dans toutes les villes à la même enseigne !

La belle n’en aurait pas fermé l’œil. Elle n’a eu de cesse que de nous installer sur le Vieux Port, dans un machin plus à sa pointure, un hôtel avec moquette, fleurs dans les vases, lit format F2 à lui tout seul.

Bizarre, disais-je. Et un peu crétine peut-être, non ?

En tout cas, rigoureusement maîtresse à bord pour ce qui concernait la promotion de mon livre.

Jeanne imputa la catastrophe qui suivit à son incompétence et à son hostilité. Elle m’assura avoir vu la donzelle passer des heures entières au téléphone avec ses copains journalistes des grandes rédactions, draguant, rigolant, organisant ses soirées mais ne disant pas un mot du livre sur lequel la maison comptait.

Je l’ai vue pour ma part téléphoner à Mexico pour avoir un renseignement qu’elle pouvait trouver en montant à l’étage au-dessus.

Et Sylvie n’y put rien : des centaines et des centaines d’exemplaires de mon livre, dûment placés en vitrine par les représentants enthousiastes, prirent le chemin du retour à l’envoyeur. Une éditrice, une lectrice professionnelle et des dizaines de représentants avaient cru en moi mais la presse n’avait pas suivi : le bide fut total.

– Je te l’avais bien dit, ricana certain syndicaliste de mes connaissances.

Depuis le début il n’y croyait pas et me traitait de dinde d’y croire. Qu’est-ce qu’il en savait ? Il ne m’avait pas lue et ne voulait surtout pas me lire. Des conneries de bonne femme, il avait mieux à faire.

Personne mieux que lui n’aurait pu, s’il avait voulu, me donner le coup de pouce qui aurait bousculé les barrières. Responsable national d’un syndicat de journalistes, il pouvait beaucoup. Beaucoup. Et d’autant plus que – mais je ne le sus que longtemps plus tard – il était non seulement trotskiste, mais également franc-maçon.

Je ne jurerais pas qu’il n’ait vraiment rien fait…

(à suivre)

EPISODE 2

EPISODE 3

EPISODE 4

EPISODE 5

EPISODE 6